Am 6,1a. 4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

«Finisce sempre così. Con la morte.

Prima, però, c’è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il sentimento. L’emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell’imbarazzo dello stare al mondo. Bla. Bla. Bla. Bla. Altrove, c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un trucco».

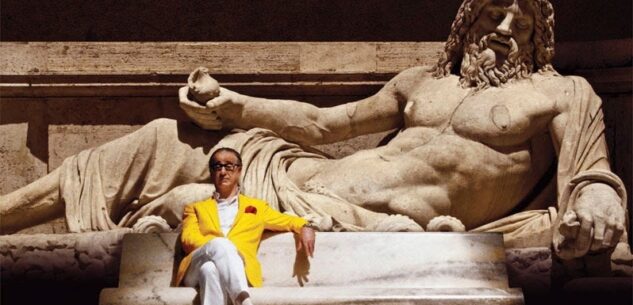

Questa è la conclusione del film La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino. Un monologo di Jep Gambardella, scrittore che dopo aver pubblicato un unico grande romanzo quarant’anni addietro ha poi trascorso l’esistenza come protagonista della mondanità romana. Il film – che richiama a La dolce vita di Fellini – racconta la crisi esistenziale di quest’uomo, sempre più profonda man mano che gli si rivelano l’inconsistenza e la vacuità del suo modo di vivere, un’esistenza priva di centri, di valori.

Ne La grande bellezza c’è sì la storia di un uomo che si è perso e che cerca faticosamente di ritrovarsi; ma c’è anche la vicenda che sembra simboleggiare il declino, la deriva irresistibilmente di un’intera città, di tutto un Paese. Un mondo ricco, belle case, vestiti elegantissimi, macchine di lusso… una vita dolce, una grande bellezza, ma anche un grande vuoto («Sono belli i trenini che facciamo alle feste, vero? Sono i più belli del mondo… perché non vanno da nessuna parte», dice Jep).

Il profeta Amos osserva questo degrado umano che diventa uno spettacolo patetico. «Guai agli spensierati di Sion»: nella città dell’alleanza con Dio, alcuni vivono nella propria agiatezza e non si accorgono che al di fuori del loro paradiso artificiale si accumula la rovina: «Sdraiati sui loro divani mangiano, bevono, cantano e della rovina di Giuseppe non si preoccupano…».

Ieri come oggi chi ha raggiunto un certo peso nella società, sfoggia la propria posizione sociale presentandola come un merito acquisito e anche un modello verso il quale guardare, tendere.

E ai poveri, ai semplici che si interrogano sulla sfacciataggine del manifestare il proprio potere, i ricchi – nella storia – hanno dato a questi interrogativi il nome di «rancore sociale», «invidia di classe».

Le parole sarcastiche del profeta Amos e la pacata severità di Gesù che racconta una delle sue storie, pronunciano un avvertimento che esprime un giudizio: questa tracotanza non ha un futuro («finirà l’orgia dei buontemponi», così la incisiva vecchia versione). A dispetto di ogni apparenza, certi ricchi sono già morti che camminano. Il godimento che non si dà limiti e che non vede giustizia, resta il male di gente già finita alla propria umanità. Gente che s’annoia nel bla, bla, bla, bla. Sanno che l’altrove c’è, ma di esso non si occupano.

Per poter risollevarsi occorrerebbe cercare quelle virtù che Paolo elenca a Timoteo chiamandole mitezza, carità, fede, pazienza, pietà, a cui potremmo aggiungere tenerezza, equità, sobrietà, condivisione, pietà, senso della giustizia, cura della legalità. Ingredienti di quella sapienza umana che aiuta a stare, con tutto il pudore necessario, con giustizia di fronte al mistero dell’altro, senza ignorarlo e senza ferirlo. Questa sapienza, oltre che a trovare posto nelle parole della Scrittura ed essere difesa dai profeti, fa già parte del cuore degli umani. Quindi non ha nulla di irraggiungibile.

Per potervi aderire non serve nemmeno l’attesa dello stimolo di un effetto speciale, di un evento paranormale. Basterebbe prendere sul serio il normale appello della vita, la giustizia che essa invoca, i limiti che essa impone, le responsabilità a cui essa chiama.

Chi non capisce questo, potrebbe avere davanti anche un morto risuscitato, ma non servirebbe a niente.