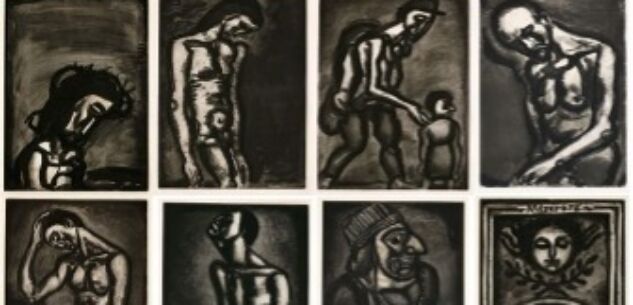

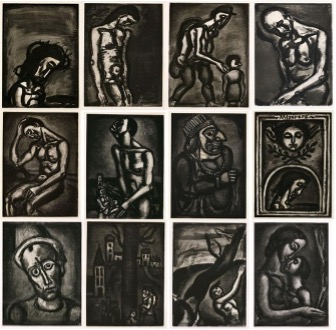

Georges Rouault, Misere (1927)

Nel romanzo Delitto e castigo di F. Dostoevskij, l’ubriacone Marmeladov (papà di Sonja, costretta a prostituirsi per portare a casa i soldi che servivano alla famiglia per vivere e che aiuta Raskolnikov, il personaggio principale del romanzo, a confessare il suo “delitto” generandolo alla fede e poi accompagnandolo nell’espiazione del delitto, “il castigo”), pronuncia questo discorso: «Il Signore giudicherà tutti, e perdonerà i buoni e i cattivi, i sapienti e i mansueti, perdonerà la mia Sonja e quando già avrà finito con tutti, allora dirà anche a noi: “Venite avanti, anche voi, ubriaconi, venite avanti tutti senza vergognarvi, e noi ci faremo avanti tutti senza vergognarci. E i sapienti e i saggi diranno: Signore, perché accogli costoro? E dirà: Per questo li accolgo: perché non uno di costoro si è mai stimato degno di ciò, e ci tenderà le mani e noi ci prostreremo e piangeremo e capiremo! Allora tutto capiremo, e tutti capiranno: Signore venga il tuo regno».

Citazione letteraria che s’intona con la conclusione del vangelo proposto per questa domenica.

Gesù è in cammino «verso Gerusalemme» e nella lingua neotestamentaria quell’andare «a Gerusalemme» richiama subito la dedizione/sacrificio verso cui la vicenda testimoniale del Maestro di Nazaret indirizza il proprio compimento. E questo sarà per la «salvezza» di tutti.

Un «per tutti» non sempre colto dalla curiosa trepidazione di chi chiede se «sono tanti coloro che si salvano». Non manca mai, infatti, chi è portato a calcolare, non senza escludere in anticipo giudizi molto personali, la media della giustizia sufficiente a non essere esclusi dal gradimento divino («se si salva quello lì, allora io di sicuro sono nel numero di coloro che meritano la salvezza»). Pensiero che sotto sotto manifesta la concezione della vita da discepolo come ricerca di una salvezza che il singolo deve contendere a Dio.

Eppure la Scrittura non lesina profezie circa una «salvezza» che si realizza nella comunione dell’intera umanità attorno alla gloria amorevole del Dio dell’Alleanza (di cui Gerusalemme è il luogo/figura e Cristo il luogo/compimento).

Gesù seguendo Isaia lo ripete senza stancarsi. Verranno da ovunque coloro che la misericordia dell’Altissimo chiama da sempre a raccogliersi intorno a lui. La «salvezza» è già alla portata di tutti.

Sono molti i devoti totalmente convinti che stare nell’Alleanza col Dio di Gesù significhi essere familiari e ossequiosi nei confronti di alcuni parametri religiosi («abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze») non sempre consapevoli che certe osservanze rischiano il formalismo.

Il problema non è contare il numero dei salvati. Gesù sposta l’attenzione sull’accogliere la strada che porta alla salvezza, cioè la vita del Maestro che visita la nostra vita.

Più volte Gesù usa l’immagine della porta, come quando parlando del buon pastore, dice che Lui è la porta attraverso la quale ci si salva, così come nel libro dell’Apocalisse dice: «Io sto alla porta e busso. Chi ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò a lui, cenerò con lui e lui con me».

Certo, poi, Gesù bussa alla porta della vita anche attraverso persone: «Avevo fame, sete, era malato, in carcere e voi mi avete dato da magiare, da bere, siete venuti a trovarmi…».

In questo senso la porta è stretta perché siamo noi a stringerla aprendola solo a chi vogliamo. La dura espressione «Non so di dove siete» è per tutti coloro le cui pratiche religiose non hanno cambiato la vita, non sono riusciti ad entrare nella logica del Dio di Gesù Cristo. Tra questi possiamo esserci noi, posso esserci io. In questo senso, la porta stretta da cui dobbiamo passare è il convertirsi alla logica di Dio.

Logica divina che ci dice che non ci si salva, ma si è dei salvati.

Però per essere salvati, è necessario riconoscere di avere bisogno di salvezza. E questo non è scontato per chi ha la pretesa di una giustizia acquistata in solitaria.

L’immagine finale del racconto evangelico allarga comunque il cuore e dissipa paure: «Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e primi che saranno ultimi». La sala che oltre la porta si spalanca ai nostri occhi è piena di gente che proviene da ogni angolo del mondo e lì si scorgeranno anche i volti dei piccoli, di coloro che sulla terra erano consideranti dannati, ultimi, coloro che la giustizia umana non avrebbe mai ammesso come commensali alla mensa del Signore.

«La porta è stretta»: vi si entra convertendosi alla logica di Dio, conformandosi al cuore di Cristo e preparandosi alle sorprese.

Immagine: Georges Rouault, Misere (1927)